記事公開日

最終更新日

Azure の利用料金を知ろう ―料金計算ツールで簡単!価格見積もり― 第2回

はじめに

皆様こんにちは。システムソリューション営業本部の清水です。季節の変わり目で体調を崩しやすい今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。

長時間のマスク着用による酸欠にも気を付けてくださいね。

それでは、前回 に引き続き Azure の料金見積もり方法についてご紹介していきたいと思います。

前回の記事では Azure 料金計算ツール の概要と、仮想マシン構築時の簡単な見積もり方法をご紹介しました。

続いて今回は、仮想マシン構築時のもう少し詳しい入力方法についてご説明したいと思います。

ちなみにQESではクラウドエンジニアも募集していますので

QESの仕事内容や転職にご興味のある方はこちらもご覧ください。

「仮想マシン」見積もり時の入力項目について

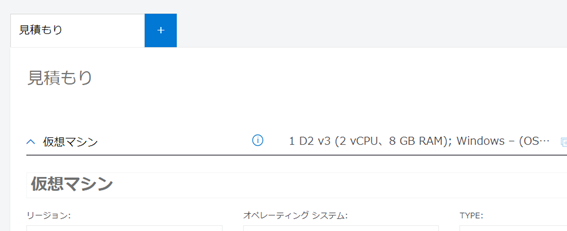

早速準備をはじめましょう!まずは Azure 料金計算ツール にアクセスします。

その後、前回ご紹介の通り「製品」タブの「コンピューティング」(または「おすすめ」)から、「仮想マシン」を選択します。

ページ下部「見積もり」に仮想マシンの見積もり欄が追加されたら、準備完了です。

ここからは、仮想マシンの見積もりに入力する各項目について、簡単に説明していきます。

すべてを詳細に説明しようとすると、1項目だけで1記事書けてしまうボリューム感のため、なるべく簡略的に説明させていただきます。

もっと詳細に知りたい場合には、公式で用意されている以下ページをご確認ください。

Linux Virtual Machines の料金 https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/virtual-machines/linux/

Windows Virtual Machines の料金 https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/virtual-machines/windows/

仮想マシンの見積もりには、大きく分けて以下の4つの情報を入力する必要があります。

1. 仮想マシン

2. Managed Disks(管理ディスク)

3. ストレージトランザクション

4. 帯域幅

以下で順を追ってご説明いたします!

1. 仮想マシン

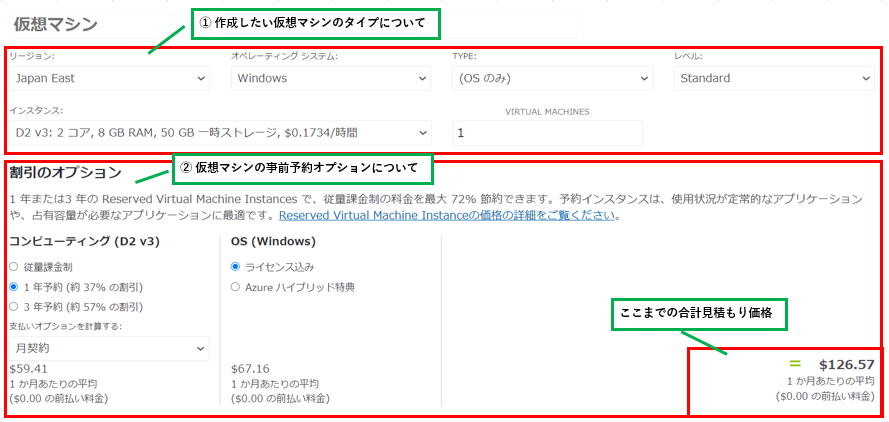

こちらでは主に、構築する仮想マシンについて、以下2つの情報を入力していきます。

① 作成したい仮想マシンのタイプについて

リージョン

仮想マシンを作成するリージョン(データセンターの所在地)を選択します。特段の要件がなければ、使用するリージョンはできるだけ近い場所を選択するとよいでしょう。

オペレーティングシステム

使用するOSの種類を選択します。WindowsまたはLinuxのいずれかを選択します。TYPE

OSの種類、およびOS以外にライセンスが必要なSQL等の種類を選択します。レベル

Basic、低優先度、Standardの中から選択します。| レベル | 特徴 |

| Basic レベル | 負荷分散やオートスケーリング等を行わない最も経済的なプランです。主にテスト環境などで利用する場合に選択します。ただし利用できないサービスが存在するなど、多くの制約が存在します。 |

| 低優先度 レベル | 一般的にバッチ処理ワークロードでの利用時に選択します。こちらも一部制約が存在します。 |

| Standard レベル | すべての仮想マシンの構成および機能をサポートした、最も柔軟性の高いプランです。 |

仮想マシンの利用用途に合わせてプランを上手に選択することで費用の節約が可能ですが、長く運用していく予定がある場合や、利用用途が未定の場合には、Standardを選んでおいた方が無難です。

インスタンス

仮想マシンのサイズ・性能を選択します。必要となる vCPU、Memory、一時ストレージの組み合わせから、使用したいインスタンスタイプを選択します。各インスタンスタイプごとの性能の違いやユースケースについて詳しく知りたい方は、以下公式ページをご覧ください。

Virtual Machines シリーズ https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/virtual-machines/series/

VIRTUAL MACHINES

利用したい仮想マシンの数を入力します。ライセンス

図中にはありませんが、上記「オペレーティングシステム」の項目で、別途ライセンスが必要なものを選択した場合にこの項目が表示されます。利用したいライセンスを選択してください。

② 仮想マシンの事前予約オプションについて

仮想マシンの事前予約オプションとは、指定したインスタンスタイプの利用をあらかじめ一定期間分予約しておくことで、通常の従量課金価格よりも割引されるといったサービスです。期間は1年間または3年間から選択でき、事前に利用料金を一括で前払いすることも可能です。

こちらのインスタンスタイプを長期にわたり利用する予定の方や、すでに事前予約済みの方は、こちらの項目から予約期間と支払い形態について選択します。

詳細について知りたい方は以下をご参照ください。

Azure Reserved VM Instances (RIs) https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/reserved-vm-instances/

また、すでに Windows Server や SQL Server のオンプレミス用ライセンスをお持ちの場合、これらを Azure に持ち込むことで割引が適用されるといった仕組みも存在します。

こちらも詳細説明は割愛させていただきますので、気になる方は以下をご覧ください。

Azure ハイブリッド特典 https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/hybrid-benefit/

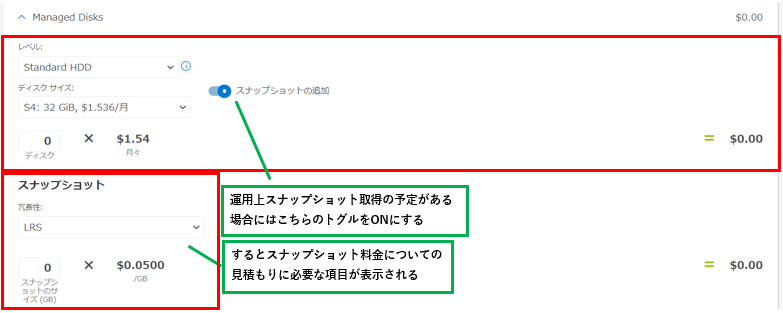

2. Managed Disks(管理ディスク)

続いて Managed Disks、すなわち接続する管理ディスクについて選択し入力します。

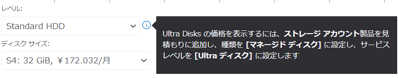

レベル

Standard HDD または Standard SSD, Premium SSD の中から選択します。ただし Premium SSD は、Premium Storage に互換性のある VM シリーズでのみ使用できます。基本的には Standard HDD<Standard SSD<Premium SSD の順に性能が良いですが、性能に比例してコストの方も高くなっていきます。必要な用途やワークロードに併せて選択してください。

また、実はこれらの種類の他に Ultra Disks というストレージも存在するのですが、こちらは別途ストレージアカウントの項目から見積もりを追加する必要があります。

ディスクサイズ

管理ディスクの容量を入力します。通常 Azure ポータルサイトから仮想マシンを作成する場合には、Windows, Linux ともに既定で 30GB の管理ディスクがアタッチされるため、特段の要件がなければ 30GB 以上のディスク容量を選択するのが良いでしょう。

なお、OSが含まれるディスク以外にもディスク領域が必要な場合には、図中「ディスク」の数を必要な分だけ追加すればまとめて料金を計算することができます。

ちなみに、実際に仮想マシンを構築したあとからディスク容量を増減させたり数を増設することも可能ですので、

要件が正式に決定していなければ、あくまで現段階での目安容量を入力するとよいでしょう。

スナップショットの追加(スナップショット取得予定の場合)

管理ディスクのスナップショットを取得する場合、トグルをONにして下記項目を入力します。スナップショットについては、後日 Azure のストレージサービスについての見積もり方法についてご紹介する際に詳しくご説明いたしますので、今回は簡易紹介とさせていただきます。

次回更新をお待ちください!

冗長性

スナップショットの種類として、ローカル冗長 (LRS) とゾーン冗長 (ZRS) のいずれかを選択します。簡単に説明しますと、ローカル冗長 (LRS) とは同一データセンター内でのデータ複製保存、ゾーン冗長 (ZRS)とは同一リージョン内別データセンターでのデータ複製保存です。

LRSでも年間99.999999999%(イレブンナイン)以上の持続性が提供されますが、データセンターレベルでの災害発生時には対応ができない恐れがあります。

ZRSでしたら年間99.9999999999%(トゥエルブナイン)以上の持続性が提供されます。ですがこちらも地域レベルの大規模災害まではカバーできませんので、それらは別途設計する必要があります。

こちらの冗長性項目については、見積もりサイト上「Standard HDD」レベルを選んだ場合のみ選択可能な項目ですが(本記事投稿日現在)、実際には「Standard SSD」利用時でも選択可能です。

しかし、「Standard HDD」を含むすべてのレベルにおいて、どちらの冗長性オプションを選んでも料金は変わりませんので、見積もり価格的な意味合いではあまり気にしなくても大丈夫です(笑)

ちなみに「Standard SSD」および「Premium SSD」のフルスナップショットを「Standard HDD」に保存することも可能です。その場合「Standard HDD」でのスナップショット取得料金となるため、費用を抑えることができます。

スナップショットのサイズ

スナップショットのサイズの目安を入力します。スナップショットについて注意したい点は、利用するディスクサイズの容量ではなく、実際に使用したデータサイズに対してのみ課金されるという点です。ですので100GBのディスクをプロビジョニングしていたとしても、実際に使用しているデータ量が50GBだとしたら、その分のみ料金が発生します。

そのため、見積もりの段階で予想がつく範囲で、利用が予想されるだいたいのサイズを入力しておきましょう。

3. ストレージトランザクション

ストレージに対してどの程度のトランザクション(読み取り・書き込み操作)が発生するかを入力します。

・・・といってもピンとこない方が大半でしょうし(私もです(笑))、ましてやこれを事前に正確に見積もることは困難を極めます。

ただ、画像にもあるように、「1トランザクションユニット」=「10,000トランザクション」であるということや、100トランザクションあたり約5.6円※ということを考えると、こちらの推察に重きを置いて取り組む必要はあまりないと感じるのではないでしょうか。

※Standard HDDの場合。Standard SSDの場合は100トランザクションで約23円。なお、Premium SSD を利用する場合は無料のため当項目は入力不要です。

クラウドへの移行等でよく話題に上がる「リフト&シフト」という考え方がありますが、それと同様にまずは Azure 上で実際に動かしてみて、動かしたデータや発生している課金額等をもとに、無駄な部分を徐々に最適化していくというやり方が、クラウドを扱う上ではベストなのではないかと個人的には思っております。

ですのでこちらの項目についても、だいたいの概算値を多めに入力しておけばよいと私は考えております。

(仮にこちらの項目を入力し忘れていたとしても、料金全体に占めるインパクトは少ないでしょう)

ストレージトランザクションの計算方法について、詳細に知りたい方は以下をご参照ください。

Azure で利用できるディスクの種類 https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-machines/disks-types

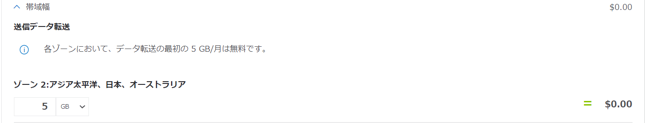

4. 帯域幅

帯域幅とはいわゆるネットワーク通信量のことで、Azure データ センターとの間で送受信されるデータ量を指します。

Azureでは受信データ転送(Azureデータセンターに入ってくるデータ)は無料のため、送信データ転送(Azure データセンターから出ていくデータ)にのみ課金されます。

最初の5GB/月は無料で、転送量に応じて料金が変わってきます。

こちらもストレージトランザクション同様、机上の空論に時間をかけるよりは、だいたいの量を入力し概算でお見積もりを出すのが良いかと思います。

値を正確に把握するためには、一度テスト環境等を構築して実際の通信量を観測するのがよいでしょう。

詳細な料金については以下をご参照ください。

帯域幅の料金詳細 https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/bandwidth/

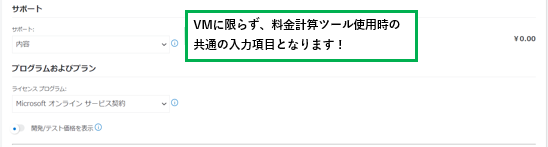

その他共通記入事項

最後にこちらの項目を埋めていきます。

価格算出まであと少しです・・・頑張りましょう!

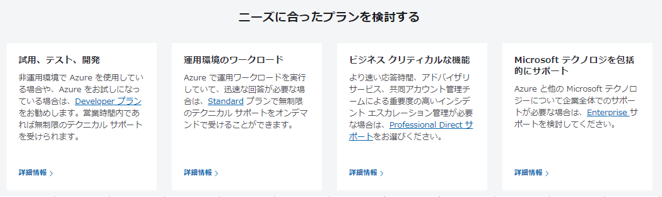

サポート

Azureには「Basic」「DEVELOPER」「STANDARD」「Professional Direct」「Enterprise サポート」の5つのサポートプランが存在します。

「Basic」のみ無償で、残りは毎月月額費用が発生します。

プランによって、サポート対応の有無やレスポンスの時間、電話問い合わせの可否、専用チームによるサポートの有無など、サポート品質が異なってきます。

料金計算ツールでは「DEVELOPER」「STANDARD」「Professional Direct」が選択可能です。無償の「Basic」を希望される方はそのままお進みください。

なお「Enterprise サポート」はAzure/Microsoft 365/Dynamics 365 を含む包括的な組織全体のサポートプランとなりますので、価格等は別途お問い合わせが必要となります。

詳細については下記公式サイトをご確認ください。

Azure のサポート https://azure.microsoft.com/ja-jp/support/options/

プログラムおよびプラン

Azureにはいくつかのライセンスプログラムが存在します。通常の従量課金によるもの、1年間有効のプリペイド式のもの、大規模環境における長期締結ライセンス等、それぞれ特徴がございます。

ですがどの方式も基本的には同じ見積もり計算方式ですので、すでに加入済みの方を除いては、既定のまま「Microsoft オンライン サービス契約」を選択しましょう。

開発/テスト価格

「開発/テスト価格」とは、すでに Azure で開発などを行っている場合に割引が適用されるサービスです。仮想マシンにおいて Microsoft ソフトウェア使用料が免除されたり、さまざまな Azure サービスで価格が大幅に割引されたりするそうです。

当てはまる方はこちらのトグルをオンにし、開発/テスト価格を適用してください。

詳細については下記公式サイトをご確認ください。

Azure 開発/テスト価格 https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/dev-test/

・・・以上を入力すると、晴れて仮想マシンの見積もり価格が判明します!

前回ご紹介のとおり、円での価格表示や見積もりの保存・エクスポート等はこちらで実施可能です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は Azure 価格計算ツールを用いた仮想マシン構築時の見積もり方法についてご説明いたしました。

情報量が多くなってしまい申し訳ございませんでしたが、慣れてしまえば案外簡単に見積もりができますので、ぜひ苦手意識を持たずにチャレンジしてみてもらえればと思います!

当記事が皆様の Azure 料金見積もりの助けとなれば幸いです。

次回はストレージサービスの見積もり方法および入力項目についてご説明したいと思います。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!

もし「このサービスについて知りたい」「○○の料金体系が良く分からない」などのリクエストがございましたら、弊社お問合せファームまでお気軽にご連絡ください!

のちほど当ブログにてご紹介させていただくか、複雑な内容に関するお問い合わせの内容の場合には直接営業からご連絡を差し上げます。

※このブログで参照されている、Microsoft、Windows、Microsoft Azure、その他のマイクロソフト製品およびサービスは、米国およびその他の国におけるマイクロソフトの商標または登録商標です。