記事公開日

最終更新日

【IPA最後の筆記試験】社会人2年目が、情報処理安全確保支援士に挑戦してみた!

こんにちは!大和矢です。

今回は、2025年秋期(2025/10/12)に実施された情報処理安全確保支援士(SC)試験の受験体験記をお届けします。

私自身、IT未経験でこの業界に飛び込んだ社会人2年目ですが、高度試験に挑戦する過程で得た学びや反省点を共有できればと思います。

同じように高度試験を目指す方、特に若手の方や非情報系出身の方の参考になれば幸いです!

情報処理安全確保支援士とは

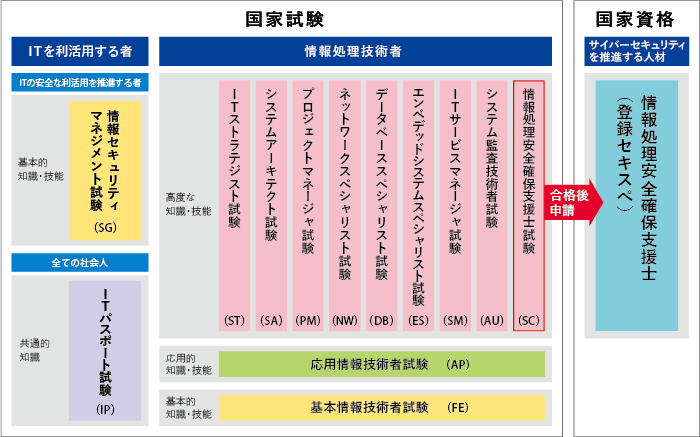

(引用元:IPA 試験区分一覧)

情報処理安全確保支援士は、サイバーセキュリティに関する知識・技能を有する専門人材を育成するために創設された、日本で唯一のサイバーセキュリティ分野の国家資格です。

情報処理安全確保支援士試験合格者は、情報セキュリティに関する知識・技能を有するものとして、経済産業大臣から合格証書が交付されます。

情報処理安全確保支援士試験合格者は、所定の登録手続きを行うことで、国家資格「情報処理安全確保支援士(登録セキスぺ)」の資格保持者となることができます。

試験の概要と「高度試験」の位置づけ

情報処理安全確保支援士試験は、IPAが実施する情報処理技術者試験の中でも、最も難易度の高い高度試験の一つです。

試験は午前I・午前II(多肢選択式)と午後の3つの区分に分かれており、非常に幅広い専門知識が問われます。

高度試験には他にも、プロジェクトマネージャ(PM)やネットワークスペシャリスト(NW)、ITストラテジスト(ST)など、各分野のプロフェッショナルを対象とした試験区分が存在します。

情報処理安全確保支援士試験は、その中でも特にセキュリティ分野に特化した試験です。

IPAがCBT化を発表!最後の筆記試験へ

IPA(情報処理推進機構)は、社会のデジタル化の動向を踏まえ、2026年度(令和8年度)に実施する試験から、応用情報技術者試験、高度試験、そして情報処理安全確保支援士試験を、現在のペーパー方式からCBT(Computer Based Testing)方式へ移行する予定であることを発表しました。

(参照:応用情報技術者試験、高度試験及び情報処理安全確保支援士試験におけるCBT方式での実施について)

この発表により、私が受験した2025年秋期試験が、これらの区分における最後のペーパー試験となりました。

筆者は大学受験の時も、最後のセンター試験世代だったので、節目にあたることが多いようです(笑)。

ちなみにIPAのアナウンスによると、CBT方式に移行しても、シラバス(問われる知識・技能の範囲)や出題形式、試験時間といった試験の中身そのものに変更はないとのことです。

ただし、春期・秋期という決まった試験時期は見直される可能性があるので、より柔軟な日程で受験できるようになるかもしれませんね。

筆者のスペック

次に、情報処理安全確保支援士試験を受験する時点での、筆者のスペックをご紹介します。

- 新卒QES入社2年目(24卒 / 社会人2年目)

- 非情報学部卒(IT未経験)

- 入社1年目7月「基本情報技術者試験」合格(2024年7月)

- 入社2年目4月「応用情報技術者試験」合格(2025年春期試験)

このように、応用情報までは順調に取得できたものの、高度試験は今回が初めての挑戦でした。

セキュリティ分野の実務経験は皆無で、知識ゼロからのスタートです。

学習方法と勉強時間

8月末から学習を開始し、約50日間、合計で80時間を確保しました。

波はありましたが平日は0〜3時間、休日は4〜7時間ペースで学習を進めました。

学習の進め方としては、以下の通りです。

| 期間(日) | 学習時間(時間) | 学習方法 |

|---|---|---|

| 0~10 | 20 | 情報処理安全確保支援士の知識を網羅的に学習できる、参考書Aを1周流し読み |

| 11~30 | 30 | 過去問道場で午前II過去問を10回分解く 午後試験を重点的に対策する参考書Bを1周 |

| 31~50 | 30 | 参考書Bを2,3周目 疑問点を徹底的にChatGPT5に質問し、疑問点解消 |

参考書A/Bの1周目は、知らない単語ばかりで本当に時間がかかりました。

しかし、2周、3周と繰り返すうちに知識が繋がり始め、面白いように読むスピードが上がっていったのを覚えています。

また、今回特に効果的だったのが、ChatGPT5を壁打ち相手にする学習法です。

少しでも疑問に思ったことはすぐに質問し、その回答を自分なりにNotionのデータベースに蓄積していきました。

これが知識の定着に大きく貢献してくれました。

反省点は、午後試験の過去問演習が不足していたことです。

参考書に掲載されている問題だけで満足してしまったため、もう少し多くの問題に触れて、独特の長文問題に慣れておくべきだったと感じています。

試験当日の手ごたえ

今年の春に応用情報技術者試験を合格したため、午前Iは免除でした。

(※応用情報技術者試験および高度試験の合格者は、2年間は高度試験午前Iが免除されます。)

各区分の手ごたえは以下の通りです。

- 午前II:

過去問演習では常に9割以上の正答率を維持していましたが、本番は自己採点で25問中17問正解(68%)。

合格ラインギリギリで、いきなり冷や汗をかきました。 - 午後:

4問中2問を選択する形式です。

私はまず大問1を順調に解き終え、次に大問2に取り掛かりました。

しかし20分ほど格闘したところで、「この問題は今の自分には合わない」と判断。

思い切って大問2を捨て、大問4に切り替えました。

この「損切り」の判断が、結果的に時間切れを防ぐ鍵になったと思います。

大問4に残りの時間を全てかけて、解答欄は全て埋めましたが、求められていることを正確に読み取り、解答に落とし込めたかは五分五分といった感触です。

改めて、午後試験は知識量だけでなく、問題の取捨選択を行う判断力や、時間内に考えをまとめる記述力が問われる試験だと痛感しました。

150分間問題と向き合う集中力も必要ですね。

今後の目標

今回の受験を通して、断片的だったセキュリティ知識を体系的に学び直すことができました。

この知識がすぐに実務で役立つかはこれからの自分次第ですが、システムを見る際の「解像度」が格段に上がったと感じています。

セキュリティの知識は、ITの仕事だけでなく、自分や組織の情報を守る上でもはや必須の教養だと実感できた点も、大きな収穫でした。

気になる結果ですが、もし合格できていれば、次はネットワークスペシャリスト(NW)など、他の高度区分に挑戦します。

もし不合格だったとしても、来春にCBT化1発目の情報処理安全確保支援士試験に、再挑戦します!

まとめ

今回の挑戦を振り返って、感じたことは以下の通りです。

- IT未経験・若手でも高度試験は挑戦可能:

計画的に学習時間を確保し、正しい方法で努力を継続すれば、知識ゼロからでも十分に戦えることが分かりました。 - 午後試験の対策が合格の鍵:

特に午後試験は、単なる暗記では通用しません。過去問演習を通じて、問題文の読解力と、簡潔かつ的確な解答を作成する記述力を養うことが不可欠です。 - CBT化前の貴重な経験:

最後の筆記試験という節目に立ち会えたことは、個人的に非常に良い経験になりました。

CBT化で試験形式は変わりますが、求められる知識の本質は変わらないはずです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

これから情報処理安全確保支援士を目指す方々にとって、少しでもこの記事が後押しになれば嬉しいです。

合否の発表は12月なので、結果については12月に本ブログで報告いたします。

気になる結果は、、、

午後試験が3点届かず、落ちてしまいました!!

簡単な問題を何問か、深読みしすぎて間違えるというケースもあったので、3点差が非常に悔しいです。

とはいえ、ボーダーぎりぎりで合格してセキスぺ登録してもいいものか、、とは思っていたので、春期試験は余裕をもって合格したいです。

2026年も始まったことですし、そろそろ勉強再開します!!

筆者は普段、QESの技術ブログにて、AI関連の記事を公開しているので、興味がございましたら、ぜひご覧ください。

QUICK E-Solutionsでは、各AIサービスを利用したシステム導入のお手伝いをしております。

それ以外でも QESでは様々なアプリケーションの開発・導入を行っております。提供するサービス・ソリューションにつきましては こちら に掲載しております。

システム開発・構築でお困りの問題や弊社が提供するサービス・ソリューションにご興味を抱かれましたら、是非一度 お問い合わせ ください。

※このブログで参照されている、ChatGPTは、OpenAIの商標または登録商標です。