記事公開日

【必見】AI BuilderでWordを自動作成!概要や手順について解説

こんにちは!DXソリューション営業本部の中井です。

本ブログでは、AI Builderの「ドキュメント出力」機能の概要、設定手順や活用例についてご紹介します。

PDFや画像形式のドキュメントから、必要な情報を手作業で抽出して、ファイルへ転記するといった面倒な作業も、

AI Builderに新たに搭載された「ドキュメント出力」機能を用いれば、そのような作業を根本から変えるソリューションになりますので、一緒に学んでいきましょう!

また、本ブログでご紹介する機能は、現状プレビューとして提供されています。(2025/09/24時点)

プレビュー機能は、正式リリース前の段階であり、動作が不安定であったり、今後仕様が変更される可能性があります。

そのため、本番環境でのご利用は推奨されていませんので、ご利用の際はご注意ください。

1.従来のやり方とドキュメント出力機能について

今回ご紹介するAI Builderのドキュメント出力は、プロンプト機能を活用することで実装が可能です。

今まで手作業で時間がかかっていたいた業務に対しては、自動化ツールを活用することで、一部の定型業務は自動化できるようになりましたが、書式やレイアウトが毎回異なる非構造化データから、特定の情報を抽出することは困難でした。

AI Builderを活用すると、こうした非構造化データの認識や情報の自動抽出をAIが肩代わりしてくれますので、ドキュメント作成にかかっていた負担を大幅に軽減することが可能です。

| 項目 | 従来の手作業 | 自動化ツールの活用 (Power Automate等) |

AI Builderの活用 |

| データの入力 | × 手作業 |

△ 定型的な自動入力 |

〇 AIによる自動抽出 |

| 対応データ | 〇 どんな書式にも対応 |

△ 固定化された書式のみ |

〇 非構造化データにも対応 |

| 精度と信頼性 | × 人為的なミスが発生しやすい |

〇 定型的なデータは正確 |

〇 かなり高い |

| 所用時間 | × 時間と手間がかかる |

〇 定型業務は高速 |

〇 処理時間が大幅に短縮 |

AI Builderの出力形式としては、テキストとJSONが既にサポートされていましたが、新たにドキュメントが追加されました。

事前に出力先のWordテンプレートを用意しておくことで、AI Builderが自動抽出した内容を出力することができます。

前提のAI Builderとは何かについては、こちらの記事でも紹介しておりますのでご確認ください。

2.事前準備と確認事項

AI Builderの利用を始める前に、いくつか事前準備と確認事項がありますので紹介いたします。

1.必要なライセンスを保持していること(Power Apps Premium等)

2.Dataverseが有効かつ、AI BuilderのAIクレジットが利用できる環境であること

3.Wordテンプレートの準備

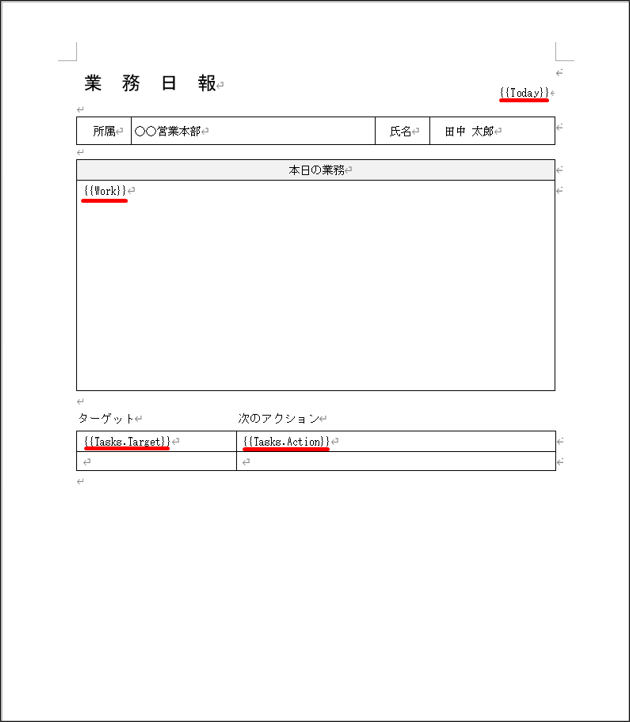

今回は、営業の方がその日の業務報告を行うシナリオで、業務報告書のテンプレートを用意しました。

構成は、その日の業務内容を報告する欄や次のアクションを記載するテーブルが用意されているシンプルなものです。

準備するWordテンプレートには、AI Builderの出力よって置換されるフィールドを含める必要があります。

フィールドを設定する際のルールは、以下となります。

• フィールドは二重中括弧で指定する(例: {{FirstName}})

• テーブル内のフィールドは、テーブル名と列名をピリオドで区切って指定(例: {{items.quantity}})

• フィールド名はスペースを含まない形で設定

フィールド名は、AIが最小限の指示で適切なフィールドに置換ができるよう、意味のある名前で命名することが重要です。

また、より正しく置換させる方法として、以下の場合は特定の指示文を追加することも有効です。

• 置換対象のフィールド名が複数の人名のように曖昧な可能性がある場合

• 日付など、特定の表示形式を指定する必要がある場合

• テキストの結合や計算式など、追加のルールを適応させる必要がある場合

ドキュメント出力機能に関する詳細な説明や手順については、こちらのMicrosoft公式ドキュメントからご確認ください。

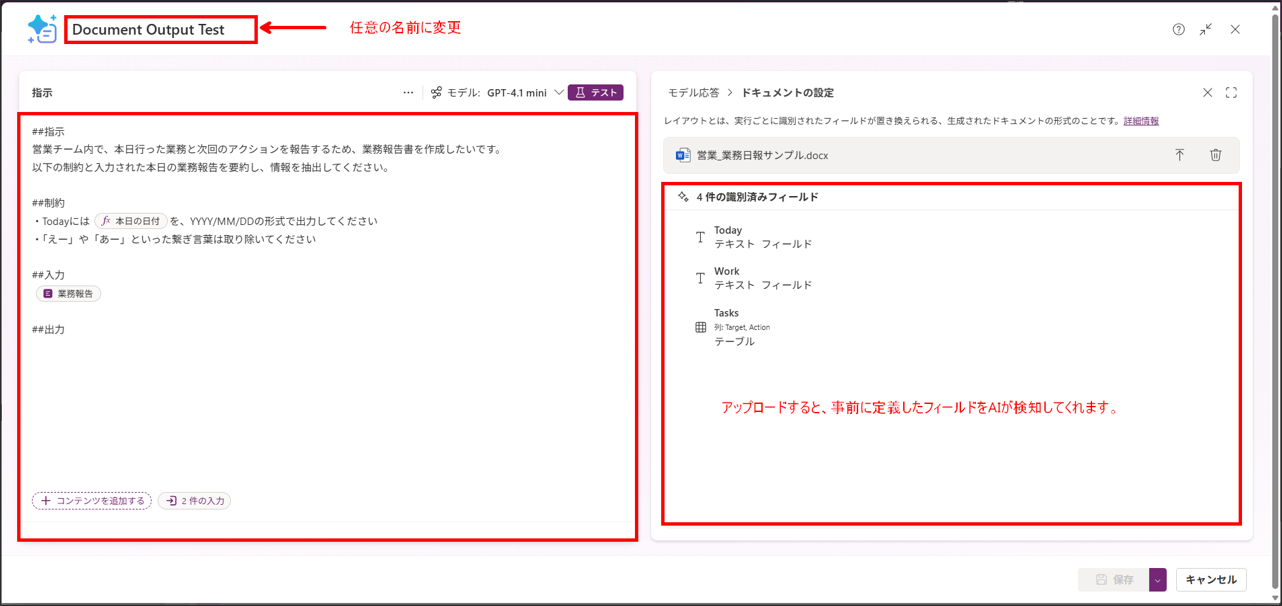

3.AI Builder カスタムプロンプトの設定手順

ここからはドキュメント出力機能を使うための具体的な設定手順を、分かりやすく解説します。

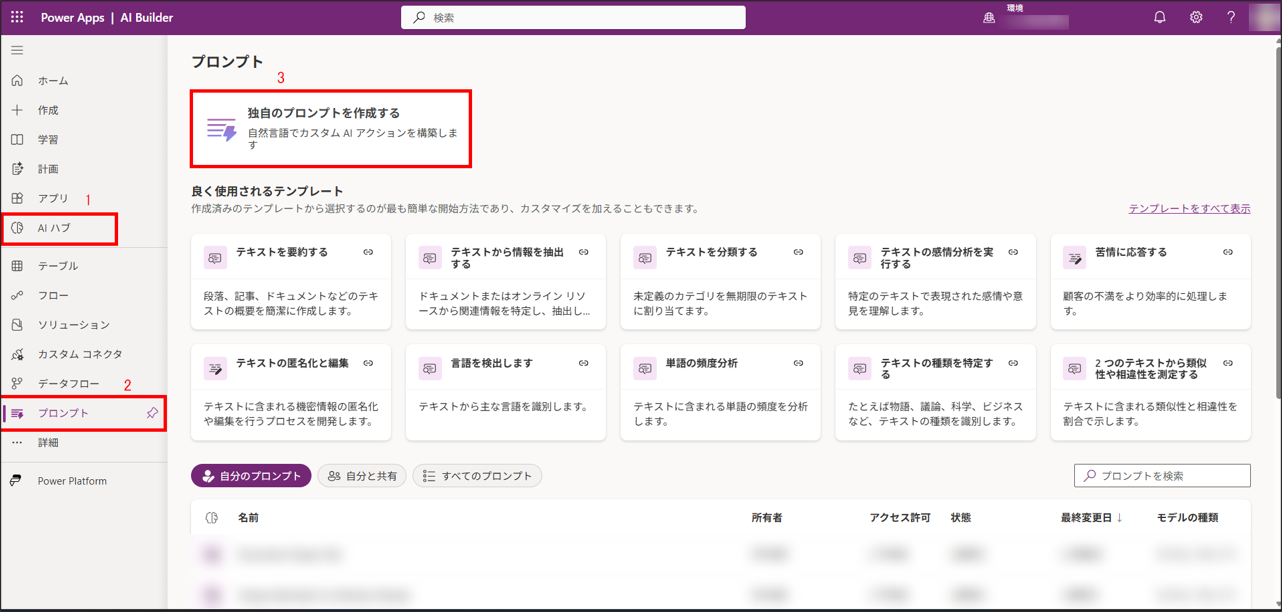

1.Power Apps へアクセス後、新しいカスタムプロンプトを作成

※[AIハブ]>[プロンプト]>[独自のプロンプトを作成する]の手順でアクセス出来ます。

2.プロンプトビルダー上の、出力形式を[ドキュメント]に変更

3.右上に表示される[ドキュメント設定]を選択し、事前に用意したWordテンプレートをアップロード

4.プロンプト文や入力コンテンツを作成

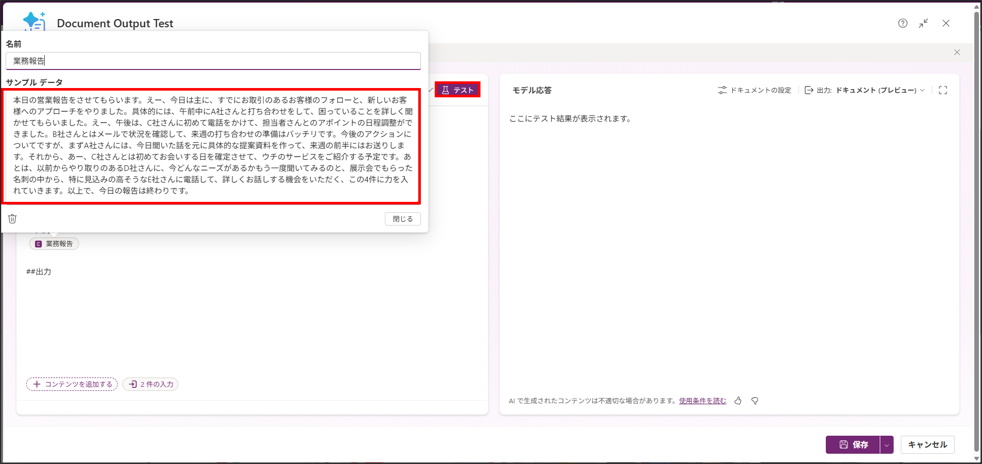

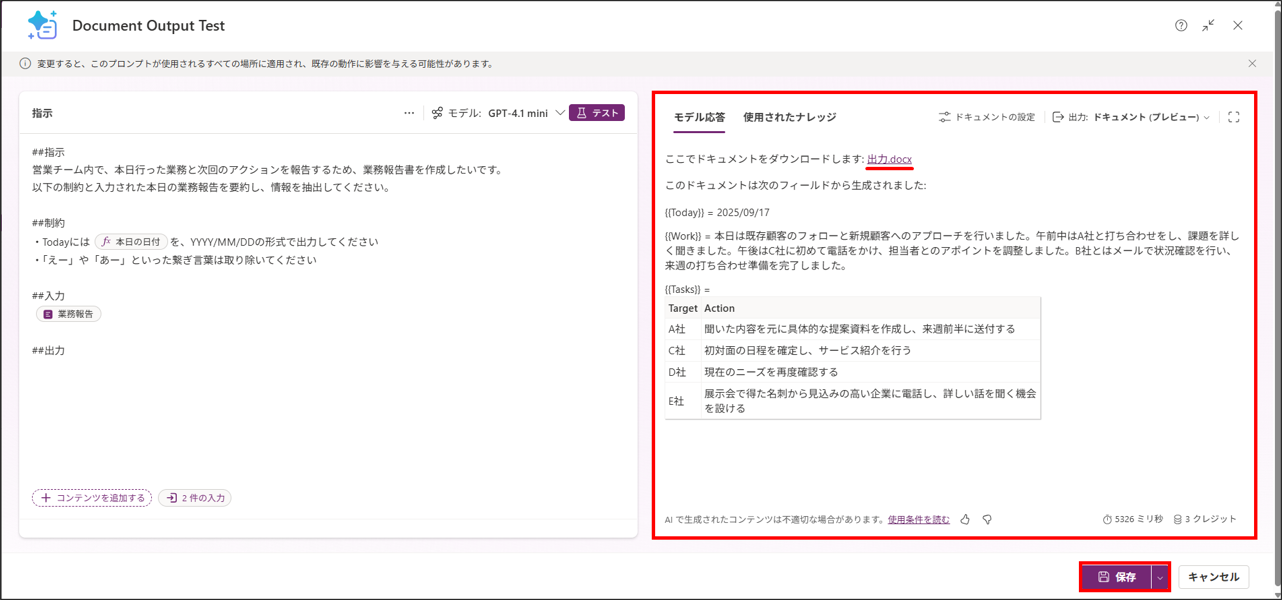

5.用意した入力コンテンツにサンプルデータを格納し、テスト

6.テスト結果の確認し、出力結果に問題がなければプロンプトを保存

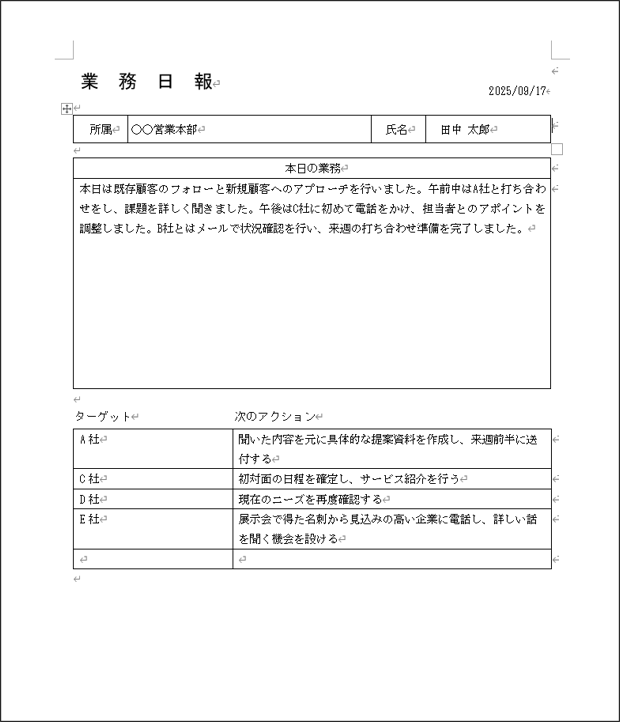

【出力されたWord文書】

たったこれだけで、AI Builderの設定は完了です!

出力ファイルを確認すると、テーブルの行が自動で追加されて、適切なフィールドに値が入っていることが確認できますね。

4.実装例と活用ポイントの紹介

作成したAI Builderは、Power AppsやPower Automateといったサービスと連携することが可能です。

今回は実際に作成したAI Builderを、Power AutomateやTeamsと連携してみました。

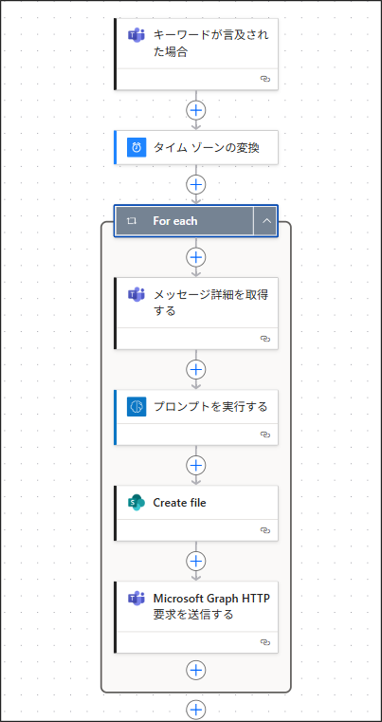

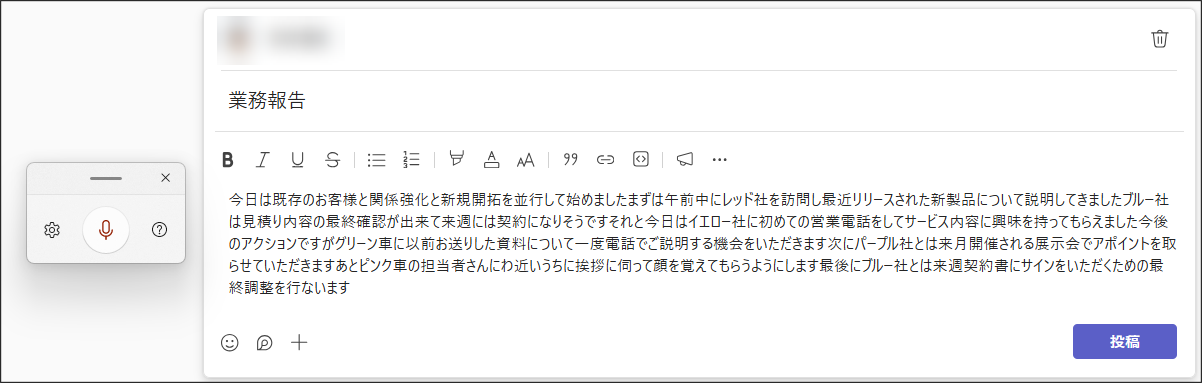

Teamsのチャネルで「業務報告」というキーワードが投稿された際に動くPower Automateフローを作成してます。

大まかな処理の流れは以下です。

1.Teamsチャネルで「業務報告」というキーワードとともに、業務報告文を投稿

2.Power Automateが起動し、報告文を入力値としてAI Builderに渡し、ドキュメントを出力

3.Teamsのチームに紐づくSharePointサイトのドキュメントライブラリにドキュメントを保管

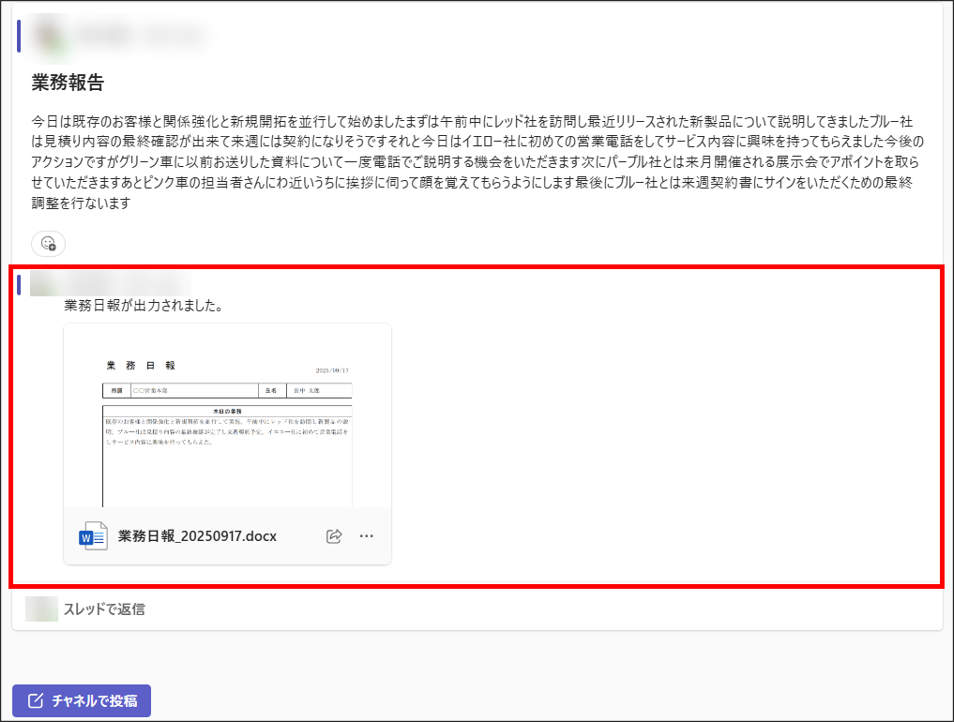

4.Teamsで投稿したスレッドに返信する形で、出力したドキュメントを添付

今回は営業の方が口頭で報告しているように、Windowsの音声入力機能を利用してTeamsに入力してみました。

誤った用語や漢字に変換されてしまう場合は、少し修正してあげると良いです。

投稿してから数秒で、スレッドに返信される形で無事にドキュメントが添付されました。

中身もしっかり出力されていることが確認できます。

今回ご紹介したドキュメント出力機能は、「非構造化データから必要な情報を正確に抽出し、後続のドキュメント作成を自動化している」という点から、業務報告書の他にも、経費精算や申請書の作成のような業務で、活きてくる機能になるかと思います。

定型的なデータ入力&ドキュメント作成を自動化することは、大きな時間削減と効率化に繋がりますので、従業員はより生産的な活動に注力することが出来るようになります。

5.まとめ

今回はAI Builderの新たな機能である「ドキュメント出力」機能についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

活用いただければ、情報の抽出とWordへの出力プロセスをシームレスに自動化し、時間削減と生産性の向上に大きく貢献する機能となりますので、本ブログでご紹介した内容が、皆さんの業務効率化のヒントとなれば幸いです。

QESではPower Platform導入時の支援から、アプリケーション開発、導入後の保守サポートまで対応しています。

以下のリンクからご提供しているサービスの詳細をご確認いただけます。