記事公開日

最終更新日

Azure の利用料金を知ろう ―料金計算ツールで簡単!価格見積もり― 第4回

はじめに

みなさまこんにちは。システムソリューション営業本部の清水です。

前回の投稿からお待たせしてしまい申し訳ございません。

さて、本連載も年を跨いで4回目となりました。

前回の記事では Azure ストレージアカウントの見積もりに必要な事前知識について説明いたしました。

今回はいよいよ、各ストレージサービスの価格見積もり方法ついてご説明したいと思います。

Azure ストレージサービスについておさらい

早速 Azure のストレージサービスの見積もりを始めたいところですが、その前にまずは Azure ストレージサービス そのものについておさらいをしておきましょう。

こちらは、前回の記事でもご紹介した、ストレージアカウントの種類についてまとめた表になります。

| ストレージアカウントの 種類 |

サポートされている サービス |

サポートされている パフォーマンスレベル |

サポートされている アクセス層 |

冗長性オプション |

| 汎用 v2 | BLOB, File, Queue, Table, Disk, Data Lake Gen2 |

Standard, Premium | ホット、クール、アーカイブ | LRS, GRS, RA-GRS, ZRS, GZRS, RA-GZRS |

| 汎用 v1 | BLOB, File, Queue, Table, Disk |

Standard, Premium | - | LRS, GRS, RA-GRS |

| Block Blob Storage | BLOB(ブロック BLOB と 追加 BLOB のみ) |

Premium | - | LRS, ZRS |

| File Storage | File | Premium | - | LRS, ZRS |

| Blob Storage | BLOB(ブロック BLOB と 追加 BLOB のみ) |

Standard | ホット、クール、アーカイブ | LRS, GRS, RA-GRS |

前回の記事では、ご覧の通り表1列目の「ストレージアカウントの種類」ごとに、サービスやパフォーマンスレベル等が異なることをご紹介いたしました。

たしかに、実際に Azure でストレージサービスを利用する際にはまずストレージアカウントを作成する必要があるため、こちらの表をそのまま参考にしていただければよいのですが、

こと Azure ストレージサービスの見積もりにおいては、主に2列目の「サポートされているサービス」に着目する必要がございます。

なぜなら、ユーザーが実際に利用したいものは「ストレージサービス」であり、「ストレージアカウント」はあくまで Azure での管理上の名称であるからです。

そのため、あくまでどのストレージサービスを利用したいかをベースに見積もりを進めていく必要があるといえます。

ちなみにこちらの表は、今回何度か参照いただくことになりますので、今後は便宜上 早見表 と呼ばせていただきます!

Azure ストレージサービス見積もりの準備

それでは早速、Azure 料金計算ツールを用いて見積もりを開始しましょう!Azure 料金計算ツール https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/calculator/

仮想マシンの見積もりの際と同様、

「製品」タブの「おすすめ」または「ストレージ」から、「ストレージ アカウント」を選択してください。

ページ下部「見積もり」にストレージアカウントの見積もり欄が追加されたら、準備完了です。

そのまま各項目を選択していきましょう。

まずはすべての場合に共通する リージョン および TYPE の2項目を選択します。

リージョン

ストレージアカウントを作成するリージョン(データセンターの所在地)を選択します。特段の要件がなければ、使用するリージョンはできるだけ近い場所を選択するとよいでしょう。TYPE

早見表中の「サポートされているサービス」、すなわち利用したいストレージサービスの種類がこちらに当たります。前回の記事でも軽く触れましたが、Azure 見積もりサイト上の項目名では「TYPE」とされておりますので、読み替えてみてください。

Azure ストレージアカウントで取り扱うサービスの種類には、主に以下5つがありましたよね。

・BLOB ストレージ

・File ストレージ

・Table ストレージ

・Queue ストレージ

・(Disk ストレージ)

お忘れの方は、ぜひ前回の記事のこのあたりをご覧ください!

この中から、利用予定のストレージサービスを一つ選択してみてください。

ただし Azure 見積もりサイト上では若干表記がこれらと異なっており、細分化された物となっているため注意しましょう。

具体的には BLOBストレージ が「ブロック Blob Storage」「Data Lake Storage Gen2」「ページBLOB(非管理対象ディスク含む)」の3つに分かれて表記されておりますので、利用したいサービスに合わせて正しく選択してくださいね。

また、もし複数のサービスをまとめて利用される場合には、最初の見積もり欄作成手順に戻っていただき、利用したい種類の分だけそれぞれ見積もり欄を作成しましょう。

各 Azure ストレージサービス見積もり時の入力項目

さて、以降の入力項目は、選択したサービスごとに大きく変動いたしますので、ここからは各サービスそれぞれの入力項目について、簡単にご説明したいと思います。ただし、サービスの数が多いため、すべてについてご紹介することは割愛させていただきます。

具体的には、主要なストレージサービスである「ブロックBLOBストレージ」および「Fileストレージ」のみ説明させていただき、その他のサービスについては概要程度に紹介させていただきます。

なお、これからご紹介するのはあくまで一般的な項目のご紹介のため、途中の選択によっては選択項目に変化が生じるケースがございます。

ただしその場合、不要な項目については表示されなくなりますので、気にせずスキップして先に進むようにしてください。

主要なストレージサービスについて

ブロック BLOB ストレージ

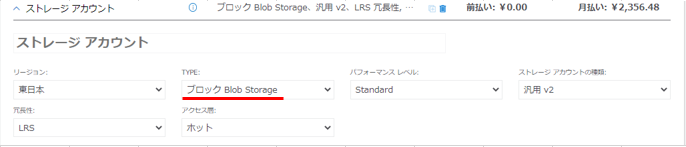

「TYPE」欄で ブロックBLOBストレージを選択した場合の入力項目は以下となります。

画像のとおり、パフォーマンスレベル、ストレージアカウントの種類、冗長性、アクセス層を選択してあげる必要があります。

早見表を確認しながら、選択可能な項目を埋めていってみてください。

入力が終わったら、選択した項目に対応した追加入力項目が下部に表示されているので、引き続き入力していきます。

追加入力項目は大別して以下の3つとなります。

・容量

・割引のオプション

・操作とデータ転送

容量

こちらの説明は不要かと思いますが念のため。利用したいストレージの容量を入力してください。

ただしあくまで従量課金制ですので、保存したいデータ容量の見込みを入力するようにしましょう。

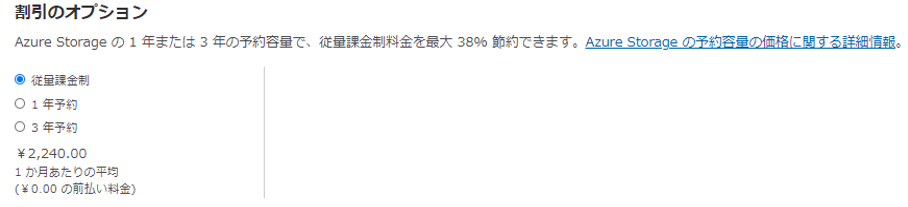

割引のオプション

汎用v2アカウントまたは Blob Storage アカウントを利用する場合、こちらのオプションが利用可能です。

1年または3年分の利用を約束することで、料金を大幅に削減できるオプションとなっております。

見積もりの段階ですでに、長期間にわたって一定容量のストレージを利用することが決まっている場合に検討するとよいでしょう。

ただし月あたり 100TiB または 1PiB 単位での予約となるため、「どんな環境でも利用すべき」というわけでは決してありませんが、もし大規模環境でのストレージ利用を考えている場合には、ぜひ検討すべきオプションかと思います。

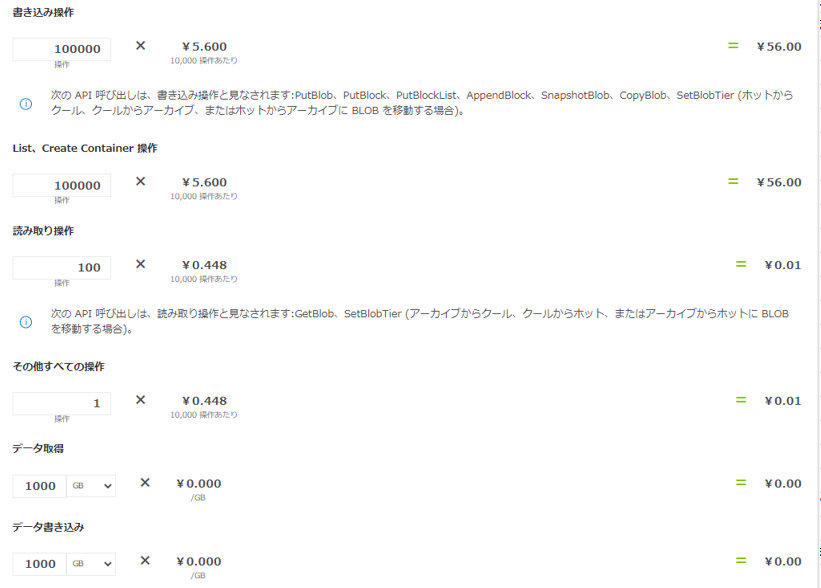

操作とデータ転送

こちらが、ストレージアカウントの見積もりに際して最も躓きやすいポイントかもしれません。

作成するストレージアカウントに対する各種操作の回数、およびデータ転送量を、おおよその目安で入力します。

なお、どのような操作がどれに当たるのかは、詳しくはこちらの公式ページをご覧ください。

とはいえ、すでに利用中の環境からの移行というシナリオでもなければ、これらの値を予想することはかなり困難を極めます。

そのため事前の正確な予測に時間をかけるよりは、あくまで概算見積もりということで、

多めの値を入力しておくか、こちらの操作とデータ転送の料金は完全に無視して検討するかのどちらかをオススメします。

計算式の詳細を見てもらえば分かるように、誤差といっても差し支えないほどの利用料金ですからね。

以上でブロック BLOB ストレージ の料金見積もりが完了となります。

更に詳細について知りたい方は、下記公式の情報をご確認ください。

ブロック BLOB の価格 https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/storage/blobs/

File ストレージ

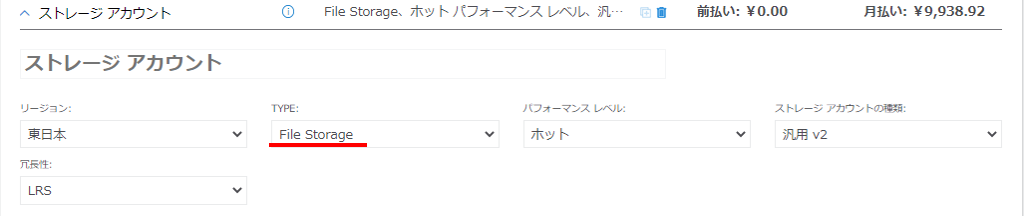

「TYPE」欄で File Stogare を選択した場合の入力項目は以下となります。

画像のとおり、パフォーマンスレベル、ストレージアカウントの種類、冗長性を選択してあげる必要があります。

早見表を確認しながら、選択可能な項目を埋めていってみてください。

入力が終わったら、選択した項目に対応した追加入力項目が下部に表示されているので、引き続き入力していきます。

追加入力項目は大別して以下の3つとなります。

・データストレージ

・トランザクションとデータ転送

・File Sync

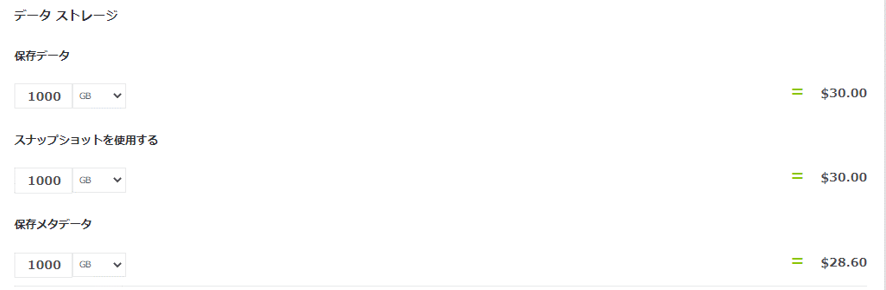

データストレージ

データストレージの項では、実際に利用するデータの容量を下記項目ごとに入力します。

・保存データ

・スナップショットを使用する

・保存メタデータ

「保存データ」の容量についてはそのままの通りですが、気になるのはその他2つですよね。

「スナップショットを使用する」欄については、保存したデータのバックアップ、すなわちスナップショットを取得しておきたいケースで入力します。

基本的にはバックアップを取るデータと同量の容量が必要となりますが、2世代目以降の場合は変更箇所のみを記録する増分バックアップ方式となりますので、必要な容量が抑えられる仕組みとなっております。そのため実際にどの程度のスナップショット容量が必要となるかは実際の運用方法次第で異なってきますので、現時点では概算の値を入力しましょう。

「保存メタデータ」とは、データを管理するID等の情報を指します。一般にAzureにおけるオブジェクトとはデータおよびメタデータが結合されたものになります。

メタデータの方が若干課金額が低めに設定されておりますが、現時点でどの程度のメタデータが使われるかが不明の場合には、通常の「保存データ」欄に保存したいデータ容量をまとめて入力しておけば間違いないでしょう。

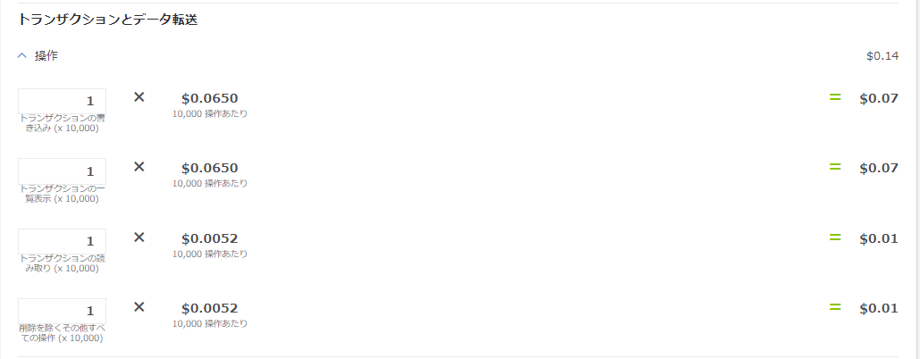

トランザクションとデータ転送

トランザクションとデータ転送の項では、各データに対する操作の量を入力します。

「書き込み」「一覧表示」「読み取り」「削除を除くその他すべての操作」と4項目ありますので、分かる範囲で記入していきましょう。

ブロック BLOB ストレージの説明でも記載しましたが、こちらについても、事前の正確な予測に時間をかけるよりは、あくまで概算見積もりということで、多めの値を入力しておくか、データ通信料金は完全に無視して検討するかのどちらかをオススメします。

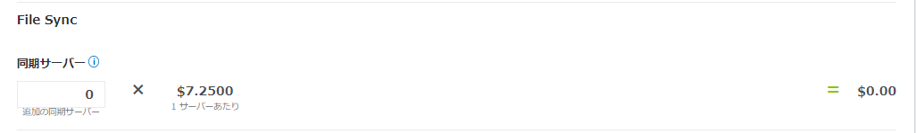

File Sync

最後に File Sync について入力します。

Azure における File ストレージサービスである Azure Files の利用に際して、Azure File Sync と呼ばれるこちらのサービスを利用することで、オンプレミスやその他に存在するファイルサーバーと Azure Files との間で同期を行うことできます。

これにより、一つの Azure Files ファイル共有に対して複数の拠点で同一のファイルを扱うことが可能となります。

同期するサーバーが一つの場合にはこちらの料金はかかりませんが、追加で必要となる場合には同期したい追加のサーバー台数を入力しましょう。

以上で File ストレージ の料金見積もりが完了となります。

更に詳細について知りたい方は、下記公式の情報をご確認ください。

Azure Files の料金 https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/storage/files/

その他ストレージサービスについて

その他のストレージサービスについては概要レベルでご紹介いたします。詳細については各サービスの公式ページをご確認ください。

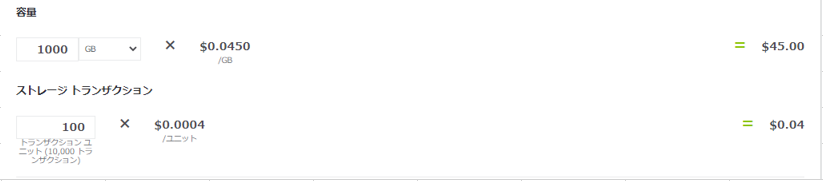

Table ストレージ

▼「TYPE」欄で Table Storage を選択した場合の入力項目はこちら

画像のとおり、レベル(パフォーマンスレベル)、冗長性を選択してあげる必要があります。

早見表を確認しながら、選択可能な項目を埋めていってみてください。

入力が終わったら、選択した項目に対応した追加入力項目が下部に表示されているので、引き続き入力していきます。

追加入力項目は以下の2つとなります。

・容量

・ストレージトランザクション

詳細については、下記公式の情報をご確認ください。

Azure Table Storage の料金 https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/storage/tables/

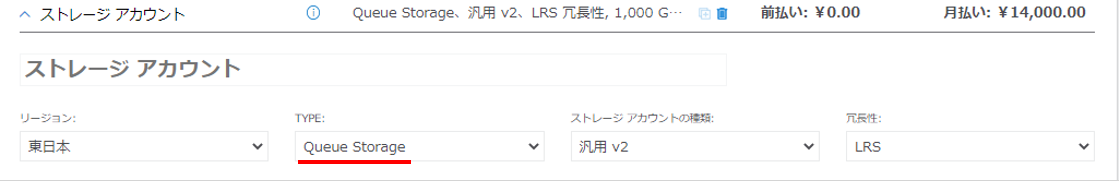

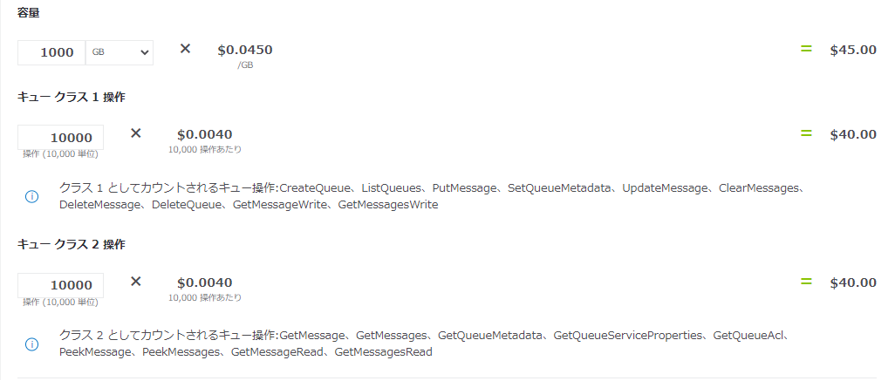

Queue ストレージ

▼「TYPE」欄で Queue Storage を選択した場合の入力項目はこちら

画像のとおり、ストレージアカウントの種類、冗長性を選択してあげる必要があります。

早見表を確認しながら、選択可能な項目を埋めていってみてください。

入力が終わったら、選択した項目に対応した追加入力項目が下部に表示されているので、引き続き入力していきます。

追加入力項目は以下の2つとなります。

・容量

・操作とデータ転送

詳細については、下記公式の情報をご確認ください。

Azure Queue Storage の価格 https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/storage/queues/

Disk ストレージ、その他

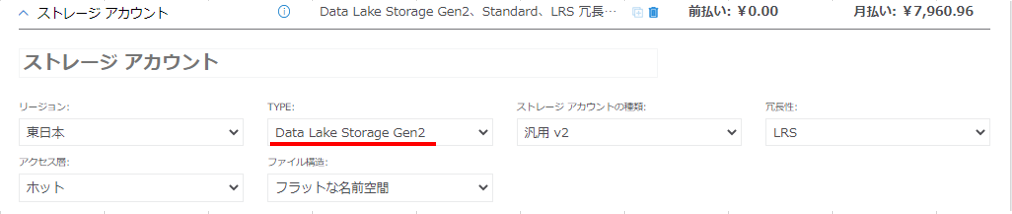

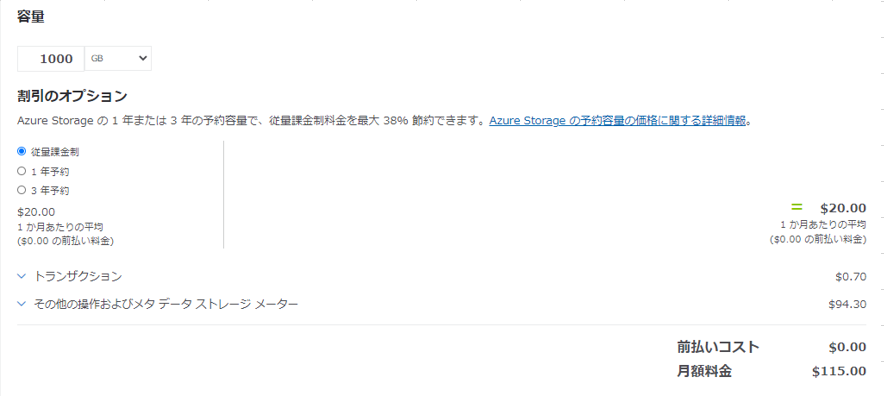

Data Lake Storage Gen2

▼「TYPE」欄で Data Lake Storage Gen2 を選択した場合の入力項目はこちら

画像のとおり、ストレージアカウントの種類、冗長性、アクセス層を選択してあげる必要があります。

また、早見表には存在しませんが、ファイル構造という欄がございます。

こちらは「フラットな構造」または「階層構造」のうちどちらかを選択します。

入力が終わったら、選択した項目に対応した追加入力項目が下部に表示されているので、引き続き入力していきます。

追加入力項目は以下の2つとなります。

・容量

・割引のオプション

詳細については、下記公式の情報をご確認ください。

Azure Data Lake Storage Gen2 の価格 https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/storage/data-lake/

ページ BLOB(非管理対象ディスクを含む)

▼「TYPE」欄で ページ BLOB(非管理対象ディスクを含む) を選択した場合の入力項目はこちら

画像のとおり、レベル(パフォーマンスレベル)、ストレージアカウントの種類、冗長性を選択してあげる必要があります。

早見表を確認しながら、選択可能な項目を埋めていってみてください。

入力が終わったら、選択した項目に対応した追加入力項目が下部に表示されているので、引き続き入力していきます。

追加入力項目は以下の2つとなります。

・容量

・ページBLOBの操作(Standardレベルの場合のみ)

詳細については、下記公式の情報をご確認ください。

Azure ページ BLOB の価格 https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/storage/page-blobs/

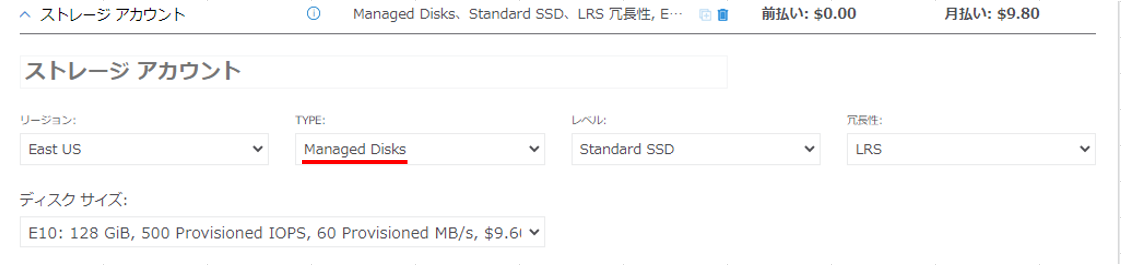

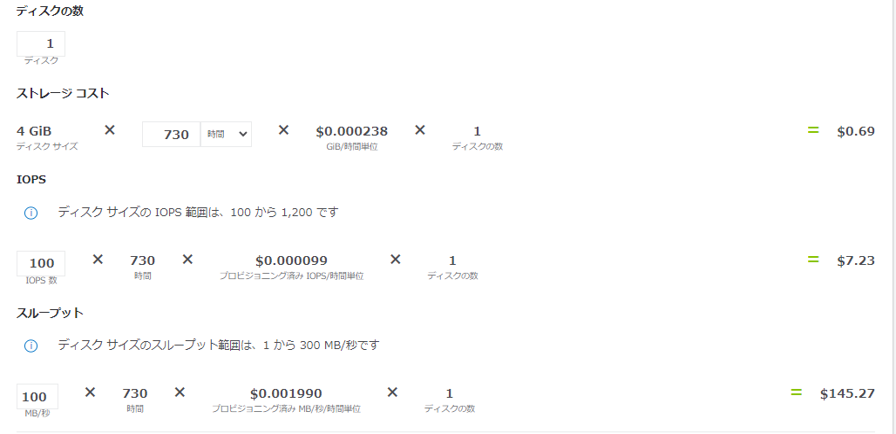

管理ディスク

▼「TYPE」欄で Managed Disks を選択した場合の入力項目はこちら

画像のとおり、レベル(パフォーマンスレベル)、冗長性、ディスクサイズを選択してあげる必要があります。

こちらは連載第2回目、仮想マシンについての見積もりの中でご紹介しましたね。

管理ディスクについては早見表に存在しないため、実際に表示された項目に沿って入力していきましょう。

入力が終わったら、選択した項目に対応した追加入力項目が下部に表示されているので、引き続き入力していきます。

追加入力項目はそれぞれ以下となります。

Standard ディスクの場合

・ディスクの数

・ストレージトランザクション

・スナップショットの要否および容量

Premium ディスクの場合

・ディスクの数

・割引のオプション

・スナップショットの要否および容量

Ultra ディスクの場合

・ディスクの数

・ストレージコスト

・IOPS

・スループット

詳細については、下記公式の情報をご確認ください。

Managed Disks の価格 https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/managed-disks/

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は Azure ストレージアカウントの価格見積もり方法について、サービスごとに説明させていただきました。

若干複雑な感はございますが、前回の記事と併せてお読みいただき、お見積もりの際に活用していただければ幸いでございます。

さて、4回にわたってお送りしました当連載も今回で最後となります。

皆様の中で、Azure の料金見積もりに対する苦手意識はなくなりましたでしょうか?

クラウドサービスにおける見積もりの際に必要なことは、まず大前提として対象のサービスの概要を掴むことです。

そして細かい見積もり項目の算出に囚われすぎず、たとえ大雑把な見積もりであっても一度実際にサービスを利用してみましょう。

その上で実際にかかった料金などをもとに、あとから柔軟に構成を変更していくやりかた方こそが、

クラウドとの上手な付き合い方、クラウド利用時における成功の近道であると私は考えております。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

また別の記事でお会いしましょう!

もし「このサービスについて知りたい」「○○の料金体系が良く分からない」などのリクエストがございましたら、弊社お問合せファームまでお気軽にご連絡ください!

のちほど当ブログにてご紹介させていただくか、複雑な内容に関するお問い合わせの内容の場合には直接営業からご連絡を差し上げます。

※このブログで参照されている、Microsoft、Windows、Microsoft Azure、その他のマイクロソフト製品およびサービスは、米国およびその他の国におけるマイクロソフトの商標または登録商標です。

[当連載の記事一覧]

Azure の利用料金を知ろう ―料金計算ツールで簡単!価格見積もり― 第1回

Azure の利用料金を知ろう ―料金計算ツールで簡単!価格見積もり― 第2回

Azure の利用料金を知ろう ―料金計算ツールで簡単!価格見積もり― 第3回

Azure の利用料金を知ろう ―料金計算ツールで簡単!価格見積もり― 第4回(←当記事)