記事公開日

【Microsoft Ignite 2025】AI時代の製品戦略(差別化・収益化・エコシステム連携の新潮流)

マイクロソフトが提供するシステムに、多くのAIサービスが加わっている。

AIサービスを使った新たなシステム開発を各社が行うにあたって、どのように利益を出せば良いのか。

マイクロソフトは、開発事業者(SIer/System Integrator)のことを「パートナー」と呼び、ソリューション開発のバックアップに力を入れている。

マイクロソフトで「AIの迅速な導入」を促進しているナンディタ・ラム氏(Nanditha Ram)が語った「収益への道しるべ」についてDXソリューション営業本部の中塚が報告する。

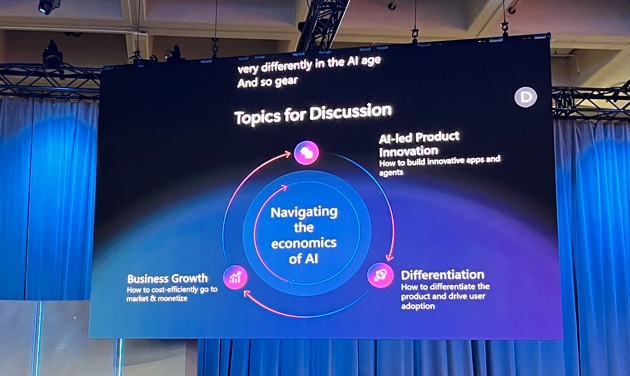

従来のSaaSモデルから、AIネイティブな戦略への移行が進む中、企業は「どこから始めるべきか」「どう収益化するか」という課題に直面している。

現在、コーディング支援、プロセス自動化、言語モデルなど、エージェント型アプリが初期収益を牽引している。

②モジュール型・インフラ統合型ソリューションの需要増:

柔軟性と統合性を重視する傾向が強まり、オープンで相互運用可能なプラットフォームが選ばれている。

③価格設定とパッケージングの進化:

従来の「サブスクリプション型」から、「消費ベース型」「ハイブリッド型」「成果ベース型」へ多種多様なケースが誕生している。

④エコシステム主導の成長戦略:

「エコシステム」とは本来、生物学に根差した「生態系」を示す言葉だが、ここではAI提供者であるマイクロソフトと、それを使った開発ベンダーが協力関係にあり、問題を乗り越えていくという「共存共栄」といった意味になっている。

マイクロソフトはパートナーシップを重視しており、スタートアップ企業は創業初日から「共同開発」や「マーケットプレイス」を活用するケースが増えている。

エージェント型体験の設計 :ユーザー視点で、他ソリューションとの連携を考慮。

差別化要素の明確化 :業界別・ペルソナ(人物像)別にターゲットを分析したメッセージングで競争優位性を確立。

マイクロソフトのAI Foundryは、「モデル」「インフラ」「開発ツール」「セキュリティ」「責任あるAI」を包括的に提供し、パートナー(開発事業者)が統合しやすい環境を構築している。

多くの有料顧客となる忠実なユーザーを獲得するまでの時間を短縮し、収益成長のためそれらを持続的な顧客として維持する。

コスト構造の把握 :「インフラ」「モデル」「データ」「API」などのリソースを含んだコスト管理が必要。

変動コストの最適化:クラウドの弾力性、事前学習モデル、スケーリング戦略を活用する。

価格戦略の3タイプ:①ハイブリッド価格・・・サブスクリプション+消費ベース

②成果ベース価格 ・・・カスタマーサポートなどのサービスを販売

③売切り価格 ・・・マーケットプレイス経由の販売が増加傾向にある

このため、マイクロソフトの機能は「トライアル版」で様々な取り組みを始めることを可能にしている。

課金前に機能を無償提供することで、開発事業者がユーザーにトライアルを体験させることも可能になり、他社との差別化を図ることが可能になる。

例として、ターゲットとするユーザーを以下のように切り分けることが考えられる。

①プロフェッショナルユーザー

②ベーシックユーザー

③トライアルユーザー

収益化には価格決定が重要なファクターになる。

「原価価格」はもちろん、「認知価格」や「競合との兼ね合い」により決めていく。

想定される利用者数に応じて、製品価格を決定する必要があるが、固定費と利用費(変動費)を組み合わせた「ハイブリッド価格」を設定する商品が近年は多くみられる。多くの企業が少ないリソースでより多くの成果を上げようとする中、ユーザーベースのサブスクリプションライセンスはこうしたシナリオでは制約となり得るため、企業は「サブスクリプション型」のライセンスと「従量課金型」のライセンスを組み合わせる方向へと移行しつつある。消費量に応じた特典を付加した権利パッケージを提供し、それを超える高度な機能・特性を求めるユーザーに対しては、「プレミアム版」や「プロフェッショナル版」といった上位SKUに対して追加課金するケースが増えている。

これとは別に、「成果連動型」価格設定の革新が進んでいる。「問題を解決したか否か」において、一部の企業が採用する手法である。ユーザーに対して「我々が達成した成果」を明確に示し、その成果に基づいて課金する発展途上の仕組みについて実験を始める企業が現れ始めているとのことで、非常に楽しみである。

このブログで参照されている、Microsoft、Windows、その他のマイクロソフト製品およびサービスは、米国およびその他の国におけるマイクロソフトの商標または登録商標です。

AIサービスを使った新たなシステム開発を各社が行うにあたって、どのように利益を出せば良いのか。

マイクロソフトは、開発事業者(SIer/System Integrator)のことを「パートナー」と呼び、ソリューション開発のバックアップに力を入れている。

マイクロソフトで「AIの迅速な導入」を促進しているナンディタ・ラム氏(Nanditha Ram)が語った「収益への道しるべ」についてDXソリューション営業本部の中塚が報告する。

1. なぜ今、AIの経済性が重要なのか?

AIは、製品の構築方法、市場での差別化、販売モデルを根本から変えている。従来のSaaSモデルから、AIネイティブな戦略への移行が進む中、企業は「どこから始めるべきか」「どう収益化するか」という課題に直面している。

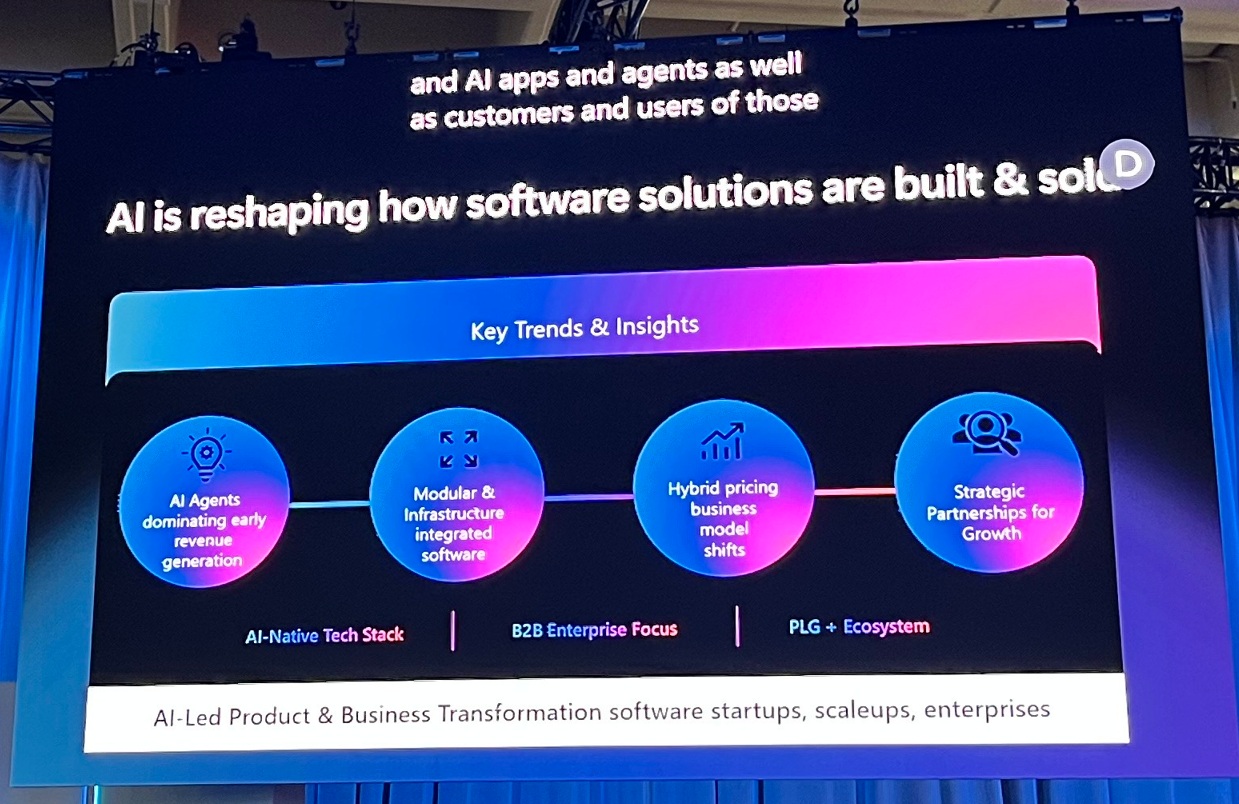

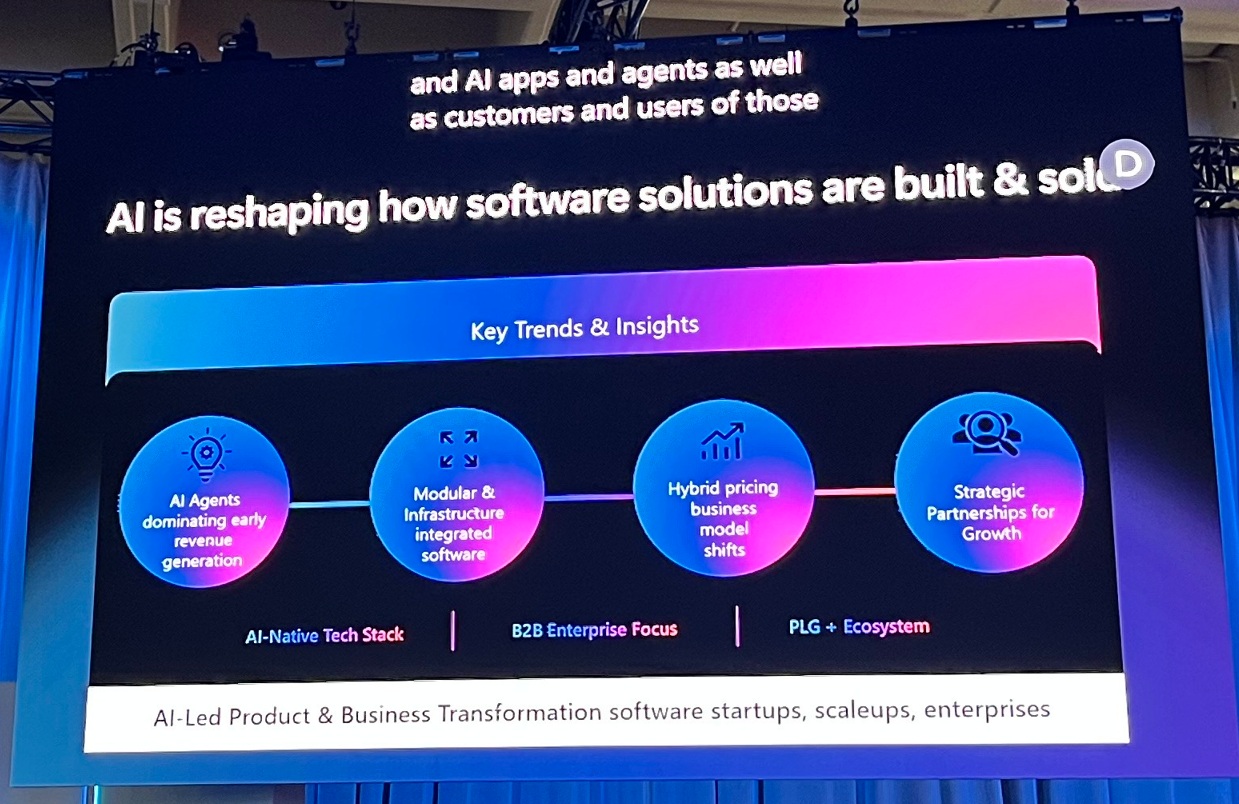

2. 市場で見られる4つの主要トレンド

①AIエージェント型アプリの台頭:現在、コーディング支援、プロセス自動化、言語モデルなど、エージェント型アプリが初期収益を牽引している。

②モジュール型・インフラ統合型ソリューションの需要増:

柔軟性と統合性を重視する傾向が強まり、オープンで相互運用可能なプラットフォームが選ばれている。

③価格設定とパッケージングの進化:

従来の「サブスクリプション型」から、「消費ベース型」「ハイブリッド型」「成果ベース型」へ多種多様なケースが誕生している。

④エコシステム主導の成長戦略:

「エコシステム」とは本来、生物学に根差した「生態系」を示す言葉だが、ここではAI提供者であるマイクロソフトと、それを使った開発ベンダーが協力関係にあり、問題を乗り越えていくという「共存共栄」といった意味になっている。

マイクロソフトはパートナーシップを重視しており、スタートアップ企業は創業初日から「共同開発」や「マーケットプレイス」を活用するケースが増えている。

3. AIネイティブな製品戦略の重要性

ユースケースの優先順位付け:実験的導入から、ビジネス成果重視へ。エージェント型体験の設計 :ユーザー視点で、他ソリューションとの連携を考慮。

差別化要素の明確化 :業界別・ペルソナ(人物像)別にターゲットを分析したメッセージングで競争優位性を確立。

4. 技術選択とプラットフォーム戦略

現在の市場では、「オープン」で「AIネイティブ」なプラットフォームが求められている。マイクロソフトのAI Foundryは、「モデル」「インフラ」「開発ツール」「セキュリティ」「責任あるAI」を包括的に提供し、パートナー(開発事業者)が統合しやすい環境を構築している。

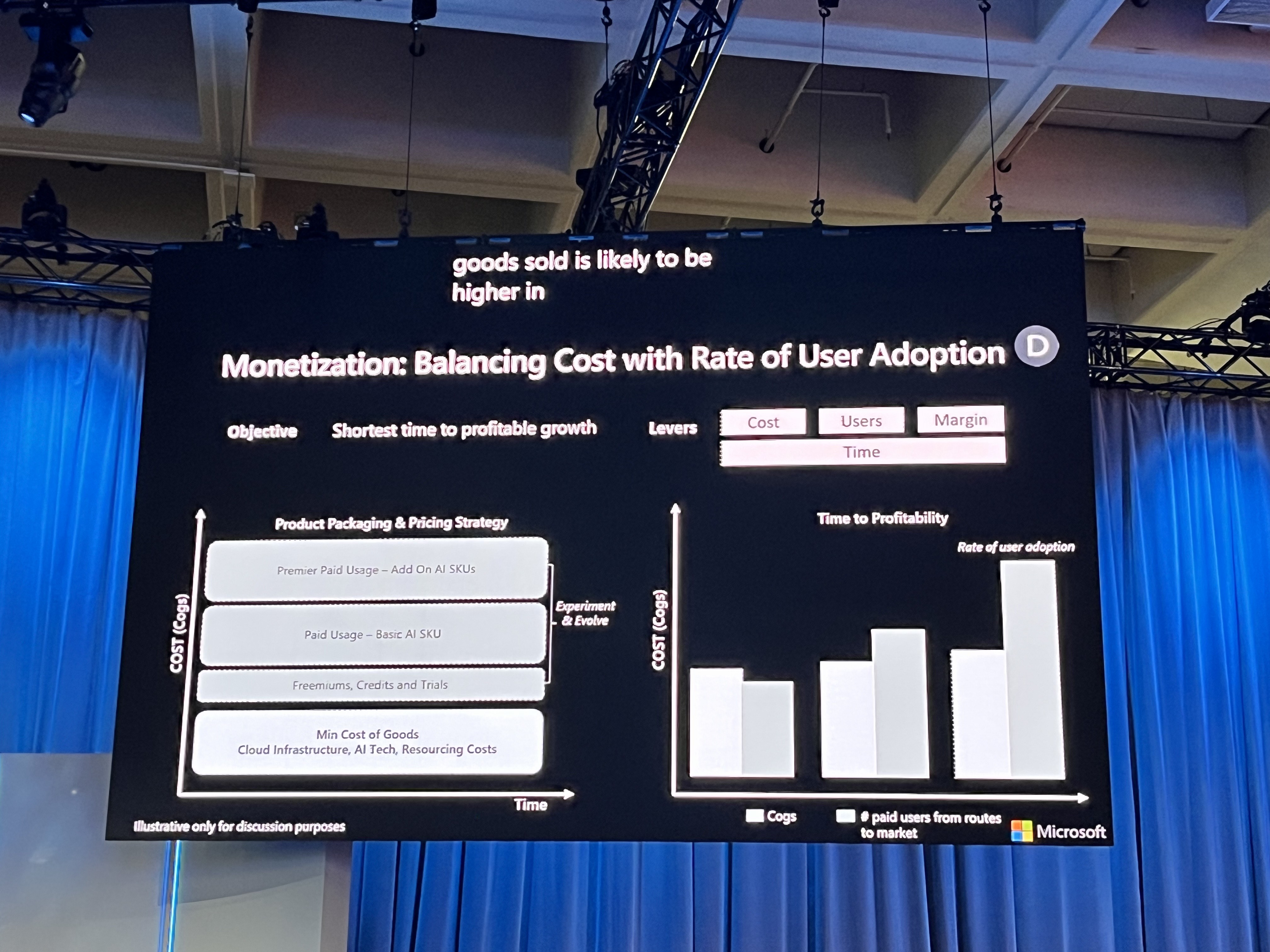

5. コスト管理と収益化の鍵

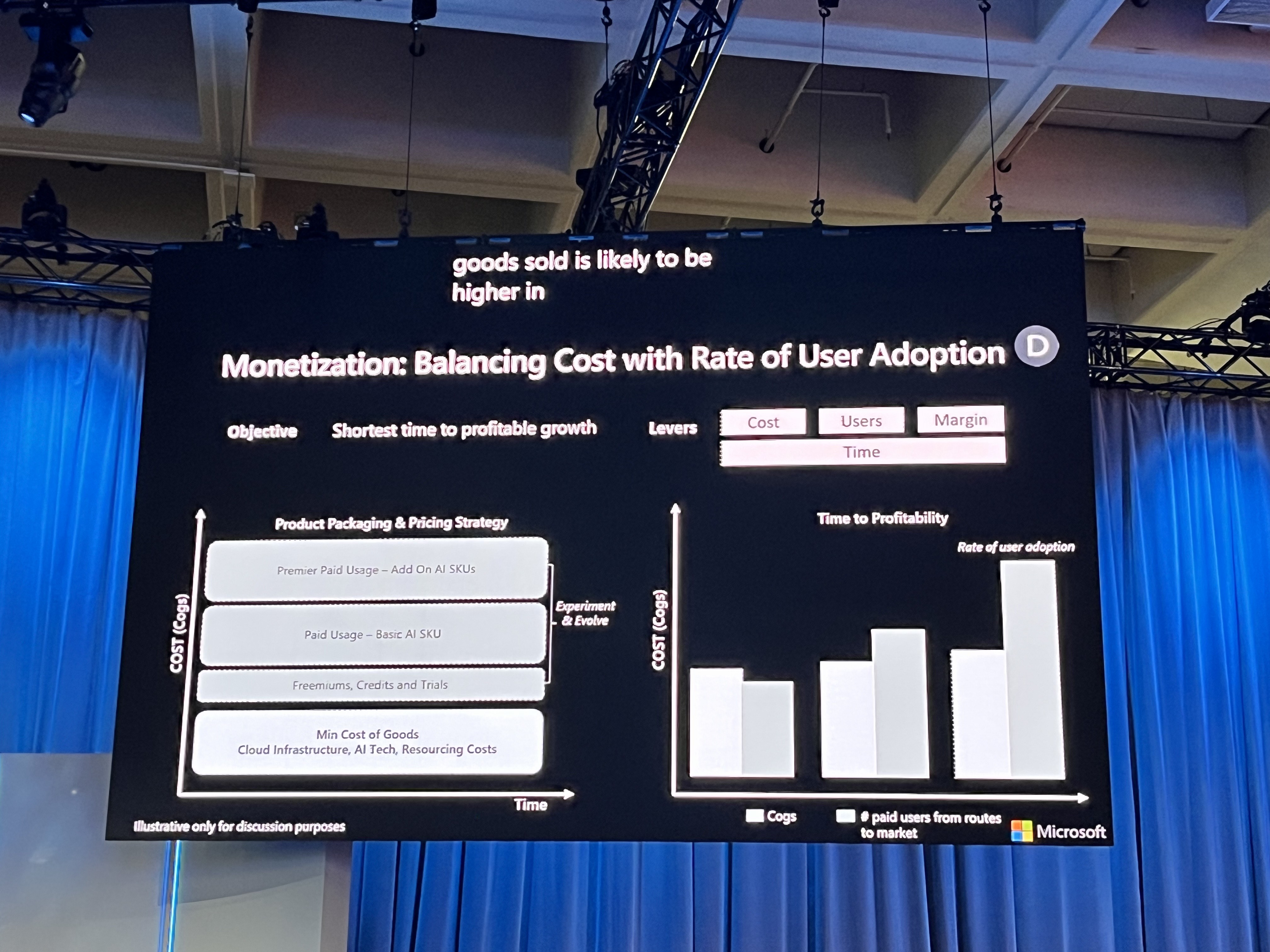

AI時代である今日においても、販売手段の基本的考え方は変わらない。「コスト」「ユーザー数」「マージン」そして「時間」。多くの有料顧客となる忠実なユーザーを獲得するまでの時間を短縮し、収益成長のためそれらを持続的な顧客として維持する。

コスト構造の把握 :「インフラ」「モデル」「データ」「API」などのリソースを含んだコスト管理が必要。

変動コストの最適化:クラウドの弾力性、事前学習モデル、スケーリング戦略を活用する。

価格戦略の3タイプ:①ハイブリッド価格・・・サブスクリプション+消費ベース

②成果ベース価格 ・・・カスタマーサポートなどのサービスを販売

③売切り価格 ・・・マーケットプレイス経由の販売が増加傾向にある

6. 差別化戦略とユーザー体験

開発事業者が提供するサービスをより多くのユーザーが体験することで、マインドシェアを構築することになり、その後の収益シェアを確立することに繋がる。このため、マイクロソフトの機能は「トライアル版」で様々な取り組みを始めることを可能にしている。

課金前に機能を無償提供することで、開発事業者がユーザーにトライアルを体験させることも可能になり、他社との差別化を図ることが可能になる。

7. 収益化モデルの進化

マーケティング戦略の精度向上をするときに「SKU戦略」を採用することがある。SKUとは「Stock Keeping Unit」の頭文字で、元々は在庫管理の考え方だが、SKUに従った市場分析をすることで購入率の向上や顧客満足度の向上につなげる狙いがある。例として、ターゲットとするユーザーを以下のように切り分けることが考えられる。

①プロフェッショナルユーザー

②ベーシックユーザー

③トライアルユーザー

収益化には価格決定が重要なファクターになる。

「原価価格」はもちろん、「認知価格」や「競合との兼ね合い」により決めていく。

想定される利用者数に応じて、製品価格を決定する必要があるが、固定費と利用費(変動費)を組み合わせた「ハイブリッド価格」を設定する商品が近年は多くみられる。多くの企業が少ないリソースでより多くの成果を上げようとする中、ユーザーベースのサブスクリプションライセンスはこうしたシナリオでは制約となり得るため、企業は「サブスクリプション型」のライセンスと「従量課金型」のライセンスを組み合わせる方向へと移行しつつある。消費量に応じた特典を付加した権利パッケージを提供し、それを超える高度な機能・特性を求めるユーザーに対しては、「プレミアム版」や「プロフェッショナル版」といった上位SKUに対して追加課金するケースが増えている。

これとは別に、「成果連動型」価格設定の革新が進んでいる。「問題を解決したか否か」において、一部の企業が採用する手法である。ユーザーに対して「我々が達成した成果」を明確に示し、その成果に基づいて課金する発展途上の仕組みについて実験を始める企業が現れ始めているとのことで、非常に楽しみである。

8. まとめ

AI時代の成功には、AIネイティブな製品戦略、エコシステム連携、柔軟な価格モデルが不可欠である。マイクロソフトは、AI FoundryやCopilot Studioを通じて、パートナーが迅速に市場投入できるよう支援しているようだ。このブログで参照されている、Microsoft、Windows、その他のマイクロソフト製品およびサービスは、米国およびその他の国におけるマイクロソフトの商標または登録商標です。